Eventi di rilievo

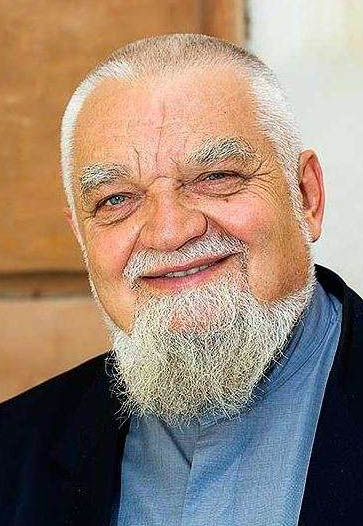

Eventi di rilievo  Prolusione di Enzo bianchi, Priore di Bose, al Capitolo Generale dei Frati Minori Conventuali

Prolusione di Enzo bianchi, Priore di Bose, al Capitolo Generale dei Frati Minori Conventuali

| Novità - Eventi di rilievo |

Introduzione

Carissimi fratelli di Francesco,

ho accolto con gioia l’invito del vostro Ministro generale Marco Tasca a essere in mezzo a voi all’inizio del vostro Capitolo, per essere nient’altro che un’eco, una povera eco del Vangelo di Gesù Cristo.

Voi conoscete l’amore che da sempre nutro per Francesco e sapete quanto questo luogo sia stato per me meta di pellegrinaggio in gioventù; sapete anche quante volte io abbia sostato tra di voi, presso le diverse famiglie francescane, per riflettere sul vostro carisma e sulla vostra missione nella chiesa e nel mondo. È dunque nella semplicità e nella consapevolezza di essere un povero laico che ho accettato di indirizzarvi una parola, tenendo conto – come mi è stato chiesto – delle urgenze vissute attualmente da tutta la chiesa: l’anno della fede voluto da Benedetto XVI e il Sinodo sulla nuova evangelizzazione celebrato nello scorso mese di ottobre.

Prima però di entrare in medias res, vorrei tracciare, attraverso due brevi itinerari, il contesto in cui si inserisce la mia riflessione.

1. Il Capitolo generale, evento ecclesiale, di discernimento e di decisione

Il Capitolo che voi vivete non è qualcosa che riguarda solo i frati conventuali. È un evento ecclesiale, che interessa tutta la chiesa. Siamo in un momento in cui, per varie ragioni, dobbiamo constatare che la vita religiosa non interessa come in passato le autorità della chiesa, ma proprio per questo occorre che la vita religiosa senta la sua appartenenza alla chiesa come popolo di Dio. E al popolo di Dio interessa il modo in cui una forma di vita religiosa, tanto più quella francescana, vive il Vangelo e si colloca nel mondo di oggi, in questo tempo che appare sempre più come post-moderno e post-cristiano.

Per questo un Capitolo generale è innanzitutto un evento in cui voi vi mettete in ascolto della Parola di Dio, che giunge a voi anche attraverso la vostra tradizione francescana e attraverso ciò che lo Spirito dice oggi alla vostra fraternità (cf. Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). È da questo ascolto della Parola di Dio che dovete trarre le parole che vi scambierete nel dialogo e nel confronto, ma è anche grazie all’ascolto degli uomini e delle donne in mezzo ai quali vivete e date testimonianza al Vangelo che dovete mettere a fuoco le urgenze, le domande, le ricerche alle quali siete chiamati a dare una risposta nella vostra vita religiosa e nel vostro ministero. Il Capitolo è dunque un’invocazione, un’epiclesi in atto, affinché lo Spirito sia in voi e tra di voi presenza che ispira, apre i cuori e le menti, li rende docili, deponendo in essi il suo frutto che “è amore fraterno, gioia, pace” (Gal 5,22).

Ma il Capitolo è anche un’operazione di discernimento, di diákrisis (cf. Rm 14,1; 1Cor 12,10; Eb 5,14), cioè una valutazione, uno scrutare ciò che è conforme al Vangelo e ciò che invece lo contraddice. Inoltre, il Capitolo deve essere un decidere perché così “appare bene”, secondo quanto si legge negli Atti degli apostoli: “È apparso bene allo Spirito santo e a noi” (édoxen tô pneúmati haghío kaì hemîn: At 15,28); dunque un Capitolo che giunga a tracciare linee affidabili e autorevoli per il cammino delle fraternità.

Vorrei infine ricordarvi che questo elementi appena accennati sono ben riassunti nella preghiera dell’Adsumus che vi ho donato, la preghiera che nella tradizione cattolica apre ogni Concilio, ogni Sinodo, ogni Capitolo della vita religiosa.

2. Il Capitolo generale, evento di somiglianza con il Cristo del Vangelo

Questo evento del Capitolo è vissuto da voi, fraternità che si ispira a Francesco. Io non appartengo alla vostra fraternità, ma come membro del popolo di Dio oso ricordarvi che Francesco non è stato solo un fondatore, all’interno della lunga tradizione della vita religiosa, ma è stato soprattutto un interprete del Vangelo. In Francesco appare con chiarezza la sua ricerca della somiglianza con Cristo, con il Cristo del Vangelo. Egli non ha assunto un modello di vita religiosa per poi innestare in esso il Vangelo ma, al contrario, ha scelto il Vangelo come forza capace di generare una forma vitae religiosae. Vi ricordo questo elemento perché è quello che fa di Francesco un unicum e richiede a tutti voi di riconoscere nelle vostre vite, ovunque si svolgano nel mondo, l’egemonia del Vangelo, il suo primato: il Vangelo prima di ogni forma di vita, prima di ogni ministero, prima di ogni missione.

Certamente ricorderete un passaggio della Regula non bullata del 1221, una pagina che ci permetterà di leggere le urgenze dettate dalla chiesa. Scrive Francesco:

I fratelli che vanno tra gli infedeli, possono vivere i loro rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano né liti né dispute, ma “siano soggetti a ogni creatura umana per amore di Dio” (1Pt 2,13) e confessino di essere cristiani. L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annuncino la Parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati.

(Regula non bullata 16,5-7)

Ciò che preme a Francesco è che i frati siano conformi a Gesù, vivano nella mitezza e nella pace come lui ha vissuto, perché questa vita conforme a Cristo è già evangelizzante anche senza annuncio, senza predicazione orale. È una praedicatio muta ma efficace quanto quella fatta a parole. Se poi Dio lo concede, allora sarà possibile anche la predicazione, anche la chiamata all’“obbedienza della fede” (Rm 1,5; 16,26); ma se e quando Dio lo concede, non quando lo vogliamo o lo pretendiamo noi…

Qui dunque si situa il vostro camminare all’interno della chiesa, la quale indica la fede come primato nella vita cristiana e la nuova evangelizzazione come frontiera urgente per tutto il popolo di Dio.

3. La fede

Non so se avete mai osservato e meditato sui nomi che i discepoli di Gesù hanno ricevuto o si sono dati al sorgere del cristianesimo. Negli Atti degli apostoli abbiamo tracce che durante la vita di Gesù essi furono chiamati “galilei” (At 2,7; cf. anche Mc 14,70; Lc 22,59), “nazareni” (At 24,5), a partire dall’identità del loro maestro. Nella stessa opera essi ricevono titoli diversi: “quelli della via” (tês hodoû óntes: At 9,2; cf. 19,9.23; 24,14), “cristiani” (christianoí: At 11,26). Sfugge però sovente che in At 2,44 i discepoli di Gesù subito dopo la Pentecoste siano stati definiti hoí pisteúontes, “i credenti”. Non erano forse credenti anche quando non erano ancora discepoli di Gesù ma già figli del Dio di Abramo? Non erano forse credenti gli ebrei non cristiani? Questa qualifica dei discepoli di Gesù dovrebbe interrogarci: la loro fede, il loro credere era così specifico, così caratterizzante, che essi meritavano questo nome. D’altronde già i giudei li chiamavano minim, titolo derivante dal verbo aman, “credere”.

Sì, io credo che ciò sia avvenuto per la centralità della fede nell’esperienza religiosa dei discepoli di Cristo: essi sono innanzitutto credenti, capaci di fede e particolarmente attenti a essa. Come dirà l’Apostolo Paolo, non l’esperienza della Legge è centrale e fonte di salvezza per i discepoli, ma la fede (cf. Rm 3,20-22; Gal 2,16). Questo ci consente di ricordare come la fede per noi cristiani sia decisiva anche riguardo alla religione stessa che viviamo. È la fede che fa del cristianesimo – per usare la bella formula di Marcel Gauchet – “la religion de la sortie de la religion”; è la fede che giudica ogni nostra appartenenza religiosa; è la fede che fa il cristiano, così come la Torah fa l’ebreo.

Nel 1967 Paolo VI aveva indetto l’anno della fede, in un’ora in cui molte verità della fede venivano contestate o dimenticate: allora occorreva custodire la fides quae, ossia i contenuti della fede. Benedetto XVI ha indetto a sua volta l’anno della fede, in una situazione nuova e forse inedita, non prevista. Ciò che infatti oggi è venuto a mancare è la fides qua, la fede con cui crediamo, la fede come fiducia, come atto umano in cui diventano possibili la speranza e la carità. Nel clima di indifferenza alla religione che ci circonda noi oggi percepiamo – ed è una grazia – quanto sia decisiva la fede, la fede innanzitutto umana, quella senza la quale Dio non può innestare nell’uomo la fede come dono, come virtù teologale.

La fede-fiducia è un atto di libertà dell’uomo, è un atteggiamento che l’uomo deve scegliere, assumere, a cui deve esercitarsi: fede è entrare in una relazione, in un rapporto vivo, uscendo da se stessi. È una realtà antropologica fondamentale senza la quale – lo possiamo dire con certezza – non ci può essere umanizzazione, cioè quel cammino che l’uomo compie per realizzare se stesso. Noi uomini abbiamo bisogno di mettere fiducia in qualcuno e di ricevere a nostra volta fiducia da qualcuno, perché non è possibile diventare uomini senza porre e ricevere fiducia. È possibile crescere senza mettere fiducia nei genitori, in qualcuno che ci mette al mondo? È possibile crescere senza mettere fiducia in qualcuno, non foss’altro che per vivere una storia d’amore? Come scrive Julia Kristeva, c’è un “incredibile bisogno di credere” in ogni uomo, in ogni donna.

Ecco dove oggi dobbiamo constatare la crisi della fede: prima di essere crisi di fede in Dio è crisi di fede come atto umano, come fiducia nell’uomo, nella vita, nel domani, nella terra, nell’amore. È sulla capacità di credere che si gioca il futuro dell’umanità: non si può essere uomini autentici senza credere, perché credere è il modo di vivere la relazione con gli altri; e non è possibile nessun cammino di umanizzazione senza gli altri, perché vivere è sempre vivere con e attraverso l’altro. È a questo livello – lo ripeto – che oggi verifichiamo la crisi della fede. È significativo al riguardo che Régis Debray, interrogato sulla patologia dell’attuale società occidentale, abbia parlato di “depressione del credere”.

Ora, l’urgenza del tema della fede inteso in questo senso ampio l’ha capita la chiesa e la capiscono anche i non cristiani. La grande sfida che ci attende nel XXI secolo sarà dunque quella di re-imparare a credere, affinché Dio possa innestare la fede in Cristo nei cuori degli uomini e delle donne di oggi. Una vita religiosa come la vostra dovrebbe sentire tale urgenza come primaria e rispondervi attraverso una vita delle vostre fraternità che appaia “vita di fede”: fiducia nell’umanità e nel suo futuro; fiducia in questa terra che geme ma attende anch’essa la redenzione (cf. Rm 8,22-23); fiducia nelle nuove realtà emergenti, quelle delle culture delle genti non occidentali; fiducia nell’affacciarsi della soggettività dei poveri, degli ultimi. Una fraternità francescana che sappia spandere fiducia, che sappia dare fiducia a quanti la frequentano, che sappia narrare la beatitudine della fede-adesione a Cristo, è già evangelizzatrice, è già impegnata in un’opera di trasformazione degli uomini che magari è poco appariscente, eppure vive la condizione più feconda per diffondere la buona notizia del Vangelo.

E qui mi si permetta di dirvi – in modo forse troppo veloce, ma spero che lo comprendiate – che voi francescani, avendo ricevuto da Francesco una fede cristocentrica, se volete essere “credenti” dovete mostrare Gesù a quelli che vi chiedono, per l’appunto: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21). Come Francesco siete chiamati alla conformità a Cristo, voi discepoli del somigliantissimo a Cristo! Cercate di narrare Cristo, memori del fatto che “Dio nessuno l’ha mai visto” (Gv 1,18), che Dio può essere anche un nome ambiguo, ma che egli riceve il volto da Gesù, che lo ha “narrato” visibilmente (exeghésato: ibid.).

Con semplicità e in modo sintetico oserei dire che i francescani rispondono all’iniziativa dell’anno della fede cercando di “conoscere solo Gesù Cristo e Cristo crocifisso” (cf. 1Cor 2,2), cercando di crescere nell’amore di Gesù, “immagine del Dio invisibile” (Col 1,15), cercando di mostrare agli uomini di oggi che Gesù è il vero adam, il vero uomo che Dio ha voluto, generato e inviato nella nostra carne.

4. Il tema dell’evangelizzazione

Siamo certamente convinti che la vita religiosa è per sua natura evangelizzatrice, chiamata a questa azione insieme a tutte le altre componenti della chiesa. Ho meditato altrove in modo esteso sul tema dell’evangelizzazione e anche su come sia possibile declinare la cosiddetta “nuova evangelizzazione” (cf. E. Bianchi, Nuovi stili di evangelizzazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012). In questa occasione vorrei limitarmi a tracciare alcune urgenze proprie di una vita religiosa che si voglia evangelizzatrice.

In primo luogo la vita religiosa deve sempre essere consapevole della sua qualità “significante”. Essa è e deve essere un segno nella chiesa e nel mondo, nel senso che deve fare segno, semaínein, indicare, in-segnare. Essendo prima di tutto una memoria Evangelii, la vita religiosa deve sentirsi Vangelo fatto carne, fatto vita, storia, comunità. Il Vangelo è l’unica realtà che dà forma alla vita religiosa: se viene a mancare la capacità della vita religiosa di essere memoria Evangelii, essa non ha più alcuna ragione di esistere.

In quest’ottica – e torniamo da un’altra angolatura a quanto detto sopra – occorre tenere ferma la ricerca della conformità di ciascun frate alla vita terrena, umana di Gesù. La forma e lo stile della vita di Gesù devono plasmare un’immagine di Cristo stesso nel frate; se questo avviene, allora si può già parlare di un’evangelizzazione in atto. Abbiamo ricordato in precedenza come Francesco lo ha compreso: basta essere cristiani in un contesto non cristiano, anche senza predicare, anche senza svolgere esplicitamente una missione, e così si è già impegnati nell’evangelizzazione. La misura dell’evangelizzazione è data non da indicatori astratti, né tanto meno da un calcolo quantitativo, ma dalla capacità di raggiungere il cuore degli uomini indicando loro la via della felicità e della salvezza: la via di Gesù Cristo, lui che è “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6).

Ripeto sempre – ispirandomi alle parole di Paolo VI nella sua splendida Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (1975) – che per essere evangelizzatori occorre innanzitutto essere evangelizzati (cf. § 15): questo impegno, proprio perché comporta una conversione cristiana, è molto più oneroso, faticoso e impegnativo dell’atto dell’evangelizzazione stessa. L’evangelizzazione, essendo un’azione che deve aprire le porte della fede agli ascoltatori (cf. 2Cor 2,12), deve essere munita delle energie dello Spirito santo e richiede che l’evangelizzatore si ponga sempre come un testimone affidabile di ciò che annuncia. Non posso qui non citare ancora una volta il testo di Paolo VI appena evocato:

La Buona Notizia è anzitutto proclamata mediante la testimonianza. Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d’uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono … Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona Notizia (Evangelii nuntiandi 21; cf. anche 41).

Si tratta soprattutto di assumere uno stile di vita veramente cristiano e per ciò stesso veramente umano, che si mostri in “un bel comportamento” (1Pt 2,12), in un modo di vita fraterna nel convento e di vita personale che sappia narrare come la vita cristiana è segnata da libertà, gioia, bellezza, è segnata da un cammino di umanizzazione che dà senso, sapore, sale alla vita, o meglio, al mestiere di vivere. Il frate – permettetemi di esprimermi così – resta ancora un’“icona” per il popolo cristiano e per la gente. Ma l’icona può essere un falso, un paravento che nasconde l’ipocrisia o addirittura una contraddizione profonda a ciò che appare; oppure, al contrario, può essere il segno, cioè una realtà che fa segno, che rimanda a Gesù Cristo.

In particolare, a voi che vivete in convento, in una vita fraterna, oso ricordare che oggi il mezzo più straordinario ed efficace di evangelizzazione è la vita di fraternità, di comunità, vissuta nella dinamica del comandamento nuovo di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13,34; 15,12). In un profetico messaggio rivolto alla Plenaria della congregazione dei religiosi (20 novembre 1992) Giovanni Paolo II si spingeva fino ad affermare che “tutta la fecondità della vita religiosa dipende dalla qualità della vita fraterna in comune” (Ecce quam bonum, § 3). Sì, nella vita fraterna vissuta nell’amore si può cogliere il sigillo della “differenza cristiana”, quella capacità di fraternità e di comunione che portava i pagani a esclamare con stupore, di fronte ai primi cristiani: “Guarda come si amano vicendevolmente!” (Tertulliano, Apologetico 39,7). Quando infatti gli uomini vedono altri uomini che vivono nell’amore, allora percepiscono che la vita può avere un senso che vi sono dei traguardi di umanità per cui vale la pena spendere e dare la vita. “Là dove due o tre si accordano e pregano insieme, io sarò in mezzo a loro”, ha promesso Gesù (cf. Mt 18,19-20); ed egli stesso ha accompagnato il mandatum novum con una precisa affermazione: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).

Cari fratelli, la chiesa come popolo di Dio, anche se non è sempre in grado di formulare adeguatamente le domande, vi chiede di essere dei fratelli di Francesco oggi, nel nostro mondo, in situazioni molto diverse tra loro e in differenti culture. Rispondere a questa chiamata significa spogliarsi più che indossare nuovi abiti; significa semplificare la vita piuttosto che moltiplicare gli impegni; significa mettere a fuoco l’evangelizzazione nella sua essenza, piuttosto che moltiplicarla o organizzarla tecnicamente.