Eventi di rilievo

Eventi di rilievo  Chiamata, fedeltà, preghiera

Chiamata, fedeltà, preghiera

| Novità - Eventi di rilievo |

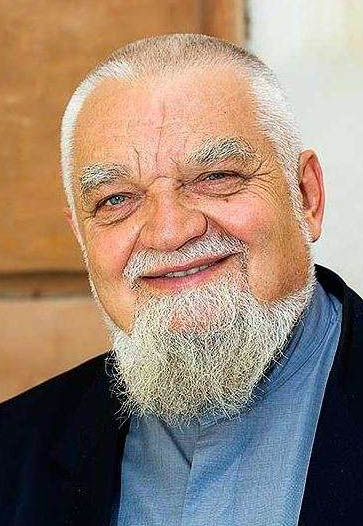

conferenza di Enzo Bianchi, priore di Bose

conferenza di Enzo Bianchi, priore di Bose

Per chi è assiduo ascoltatore della Parola di Dio contenuta nelle sante Scritture il rapporto tra chiamata, fedeltà e preghiera non solo è evidente, ma appare quasi scontato: su questo legame dunque non svolgo una relazione limitandomi a lasciare alla meditazione, all'approfondimento e all'attualizzazione di ciascuno alcuni elementi di riflessione. Uno degli elementi fondamentali della confessione di fede del popolo d'Israele e della chiesa apostolica è la fedeltà di Dio: Dio è fedele (ne'eman: Dt 7,9), Dio è ricco di fedeltà (Es 34,6: uno dei cinque attributi proclamati nella teofania davanti a Mosè), Dio è fedele (pistós) ripete più volte Paolo (1Cor 1,9; 10,13; 2Cor 1,18...), e Cristo è il testimone fedele, proclama la tradizione giovannea (Apoc 1,5; 3,14). Proprio la fedeltà ('emet - 'emunah), espressa anche dall'immagine della Roccia (Dt 32,4), appare essenziale a livello teologico per dire il Dio dell'Alleanza, il Dio fedele alle sue promesse.

Di fronte all'infedeltà del suo popolo, di fronte alla stessa rottura dell'Alleanza e alla mancanza di fede nelle promesse divine da parte del popolo, Dio che interviene con il giudizio dimostra la sua fedeltà verso il suo popolo in modo che questo ridiventi fedele.

Basti pensare che non vi è mai nelle Scritture una dichiarazione che dica una separazione definitiva di Dio dal suo popolo: anche quando Israele ha detto il suo "no" al Messia Gesù separandosi dall'evento di salvezza compiutosi nel suo servo, Paolo ha dovuto dichiarare che i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento (cfr. Rm 11,29) e dunque rimangono.

Di fronte alla debolezza, all'incostanza, alla menzogna e al peccato del suo popolo, Israele o Chiesa, Dio resta fedele nel suo proposito di salvarlo. Per questo l'inno conservatoci dalla seconda lettera a Timoteo proclama: "Se noi siamo infedeli, lui resta fedele, perché non può rinnegare se stesso" (2Tm 2,13). Di questa fedeltà divina ci è stata data la narrazione, la rivelazione suprema in Gesù Cristo: Cristo l'ha narrata, manifestata, ma anche realizzata, vissuta come nostro archegós (colui che precede e porta a compimento) ed è lui che rende possibile la nostra fedeltà e porta a compimento le promesse.

Tutti gli scritti del Nuovo Testamento proclamano in modi diversi come Gesù ha compiuto le Scritture e Paolo non esita ad affermare che tutte le promesse di Dio hanno avuto in lui il loro sì (cfr. 2Cor 1,20). Isaia aveva chiamato il Signore "il Dio dell'Amen" (Is 65,16) e l'Apocalisse chiama Gesù "l'Amen, il testimone fedele e veritiero" (Ap 3,14; cf. 19,11).

Cristo non è "l'archegós della nostra fede" (Eb 12,2) soltanto nel senso che ci ha narrato e spiegato il Padre, ma anche per il fatto che la sua fede è stata obbedienza vivendo egli stesso ciò a cui noi siamo chiamati. E' lui dunque la sorgente della nostra fedeltà: non è soltanto l'esempio, ma colui che la rende possibile. Di fronte alle promesse di Dio proprio "attraverso di lui noi diciamo il nostro Amen alla gloria di Dio" (2Cor 1,20) ed è in lui che Dio ci conferma e rende solidi (1Pt 5,10). Chi è assiduo ascoltatore delle Scritture sa che più avanza la storia di salvezza più si approfondiscono le promesse e la fede nella fedeltà di Dio fino al compimento nel "sì", nell'Amen che è Cristo Gesù. Il vangelo sarebbe incomprensibile se non si discernesse in esso la struttura della promessa, perderebbe la sua capacità di dare un orientamento escatologico, diventerebbe un discorso gnostico, o una predicazione morale.

Sì, Dio è fedele: questa rivelazione fa parte della nostra confessione di fede e quindi i credenti in questo Dio devono innanzitutto essere fedeli, chasidim nel giudaismo, pistoí nella chiesa. Questo il nome dei cristiani: sono i fedeli perché la loro vocazione è la fedeltà (At 10,45; Ef 1,1). Questa fedeltà è fedeltà della fede, di una fede che dura, che persiste tutta una vita, ed è impegno di tutta la persona verso il Dio dell'Alleanza. Fedeltà della fede vissuta (2Tm 4,7), fedeltà alla Parola (1Cor 4,2) fedeltà nel servizio alla comunità (Lc 12,42), fedeltà al servizio della Parola nella comunità (Tt 1,9), fedeltà che ingloba la totalità della vita (Rm 12,1). Sì, è una fedeltà che arriva fino al misconoscimento di se stessi per seguire Cristo crocifisso (Lc 14,27), è fedeltà come costanza nella prova, nella tentazione (1 Cor 10,13), nella persecuzione (2Ts 1,4), nel martirio (Ap 2,10)...

Orientata verso il giorno della venuta nella gloria del Signore Gesù, questa fedeltà è speranza nel Dio che si è mostrato fedele: "Conserviamo indefettibile la confessione della speranza, perché colui che ha promesso è fedele" (Eb 10,23). Ma come possiamo vivere questa fedeltà? A nessuno sfugge che noi viviamo in un ambiente culturale in cui la scala dei valori privilegia la spontaneità, l'autenticità, la provvisorietà, un ambiente culturale in cui si accusa la fedeltà di generare ipocrisia, menzogna e morte, in cui appare necessario liberarsi del passato per inventare l'avvenire. Questa filosofia, questa visione dell'esistenza è oggi dominante per cui costruire una vita su una fedeltà a un primo impegno appare un progetto falso, un desiderio impossibile...

Certo, si potrebbe rispondere citando quella visione profetica che ebbe Bonhoeffer sui nostri tempi: "La perdita della memoria morale non è forse la ragione fondamentale della rovina di ogni vincolo, d'amore, di matrimonio, di amicizia, di fedeltà? Nulla fa presa, nulla si consolida, tutto a breve scadenza, a breve respiro. Ma i beni della giustizia, della verità, della bellezza, tutte le grandi realizzazioni abbisognano di tempo, di fermezza, di memoria a costo di degenerare" (D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Milano 1988, p. 275). Si potrebbe rispondere con questa osservazione di Bonhoeffer, ma in realtà non basta!

E non basta perché per la fedeltà a Dio, alla promessa, alla vocazione, non basta una nostra volontà, non basta un nostro giuramento-impegno, non basta un nostro atteggiamento, ma occorre molto di più.

Alle nostre spalle abbiamo il battesimo che - ci ricorda Pietro - è "impegno e invocazione verso Dio da parte di una buona coscienza" (1Pt 3,22), ma noi restiamo fragili, restiamo attanagliati dalla tentazione e dalla prova, sicché non possiamo fidarci di noi stessi. Noi restiamo peccatori e chi di noi può dire: "Io resterò fedele!"? Non è un caso che nel battesimo questo non ci sia richiesto! No! La fedeltà non proviene da noi, ma proviene dalla fedeltà di colui che nel battesimo ci ha messo da parte per il suo servizio. Non ci è chiesto di affermare un nostro eroismo, ma di contare su colui che ha iniziato l'opera in noi e la porterà a termine (cfr. Fil 1,6).

Nel battesimo non siamo noi che promettiamo fedeltà, ma è il Signore che svela la sua fedeltà, la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e rende possibile la nostra fedeltà. Non è un caso che il verbo "promettere" nelle Scritture abbia sempre Dio per soggetto. Solo Simone ha fatto una promessa confidando su se stesso: "Anche se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai!" (Mt 26,33) e sappiamo come è andata a finire...

Ecco, a partire da questa comprensione della fedeltà noi possiamo allora capire il legame stretto che esso ha con la preghiera. Se è Dio che sostiene la vocazione cristiana, se è Dio che è la fonte della nostra fedeltà, allora non resta altro che invocarla, chiederla, pregare per essa. Attenzione: tutti sanno che i padri spirituali di fronte alla crisi, alla messa in discussione della vocazione consigliano di pregare, ma questo consiglio va capito bene. Si tratta di pregare non come strategia, ma perché solo il Signore sostiene la vocazione!

1. Preghiera e vocazione

Permettetemi di rimandarvi un momento all'iconografia cristiana delle vocazioni, e penso in particolare all'annunciazione di Maria. Maria sta pregando inginocchiata o seduta, sta leggendo le Scritture ed ecco che di fronte a lei appare l'Angelo. Certo, l'evangelo non ci dà queste informazioni, ma la chiesa ha dovuto riconoscere a Maria questo atteggiamento orante - anche se a volte molto oleografico - per dire una semplice verità: la vocazione la si percepisce nella preghiera. Si è a volte sorriso di questa iconografia in questi ultimi decenni e si è sottolineato che Dio chiama quando vuole e come vuole; d'altronde la stessa Scrittura testimonia la chiamata di Mosè mentre sta col gregge a pascolare (Es 3,1 ss.), la chiamata di Paolo mentre a cavallo va a Damasco (At 9,1 ss.), e tuttavia senza un clima di ascolto e di preghiera nessuna vocazione è percepibile! Accoglie la vocazione chi prega e innanzitutto chi ascolta, chi tende l'orecchio alla parola di Dio rivolta a lui personalmente.

La chiamata non può cogliere chi non è capace di ascoltare, chi non è capace di far tacere se stesso per discernere la voce ineffabile e inenarrabile del Signore che chiama. Certo, le narrazioni bibliche di vocazioni, volendo mettere in risalto l'assoluta e libera iniziativa di Dio, volendo affermare la gratuità della vocazione, il carattere creatore della chiamata, non prestano interesse al processo vocazionale dell'uomo. Dio è il Signore e quindi narrare una vocazione significa, per gli autori biblici, mostrare l'efficacia della sua parola e della sua elezione su uomini e donne, pastori, pescatori, incisori di sicomori... Tuttavia sarebbe ingenuo e falso negare che vi sia nel chiamato un atteggiamento di ascolto, di apertura alla comunione con Dio. Questo non attutisce lo stupore, il timore, il senso di inadeguatezza, ma per cogliere la vocazione di Dio, per ascoltare lui e non se stessi occorre la preghiera. Io sono sempre più convinto, in base alla mia esperienza di paternità spirituale, che molti che si vogliono e si dicono chiamati in realtà si autocandidano a un ministero, e questo emerge chiaramente quando confessano di non aver avuto una vita di preghiera. E' sovente così e questo mostra il poco discernimento nell'attuale reclutamento di vocazioni sia alla vita presbiterale che a quella religiosa. E non si tratta di inserire un criterio di pietà nel discernimento per avere poi degli uomini di preghiera: è molto più radicale il problema! Si tratta di cogliere se c'è una chiamata da parte di Dio, e questa chiamata la si percepisce solo se c'è comunicazione con Dio altrimenti in realtà c'è solo un'autocandidatura! Nella Regola benedettina si ammonisce di fare discernimento sul candidato "si revera Deum quaerit", "se veramente cerca Dio!" (RB 58,7), "si sollecitus est ad opus Dei", "se è sollecito alla preghiera!" (RB 58,7), non tanto perché, come si dice tradizionalmente ed erroneamente, la vita del monaco è vita contemplativa, ma perché la vocazione è percepita in verità solo da chi cerca Dio e da chi è assiduo alla preghiera. E questo vale per ogni vocazione! E' vero che secondo i sinottici i primi discepoli sono stati chiamati mentre pescavano, ma è anche vero che Giovanni precisa che erano già discepoli del Battista, che su indicazione del Battista seguirono Gesù e stettero con lui dove lui dimorava tutto quel giorno (Gv 1,35 ss.). E' in quello stare con Gesù che si sentirono chiamati! Purtroppo su questo legame tra vocazione e preghiera oggi si insiste poco perché si è tentati di misurare la vocazione sulle attitudini, sulle capacità del candidato nei confronti della missione e del servizio, ma questo accento spostato sulla missione depaupera l'evento della vocazione che non è solo una tappa agli inizi del cammino e dunque nel passato, ma è uno stato permanente. Chi è inviato resta, permane un chiamato. L'apóstolos resta sempre un kletós come ammonisce e ricorda costantemente Paolo. Ogni volta che egli dice apóstolos dice kletós. D'altronde non c'è missione che non contenga uno stare con lui, con il Signore, come sottolinea un evangelo missionario come quello di Marco. Tra i discepoli che lo ascoltavano Gesù ne fece dodici "perché stessero con lui", "ina ósin met'autoú" (Mc 3,14), ciò Che significa per noi essere assidui con il Signore (cfr. lCor 7,35).

2. Preghiera e perseveranza

La preghiera non è solo l'ambiente in cui avviene e si percepisce la vocazione, ma è l'ambiente in cui può operare la fedeltà di Dio, rendendoci fedeli.

a) Rendere grazie per la chiamata

Innanzitutto il chiamato deve percepire la vocazione come una grazia e quindi rendere grazie per la vocazione. Gesù stesso ha reso grazie al Padre per la vocazione dei discepoli esultando nello Spirito santo e dicendo: "Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intellettuali e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è stato il beneplacito dinanzi a te" (Lc 10,21). Del resto basterebbe vedere l'atteggimento di Paolo che ringrazia Dio per la chiamata ricevuta: "Rendo grazie ... a Gesù Cristo, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fede chiamandomi al ministero, io che ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento" (1Tm 1,12-13). E basterebbe pensare a Paolo che in tutte le sue lettere ringrazia Dio per la fede dei chiamati, per il ricordo dei suoi convertiti (Rm 1,8; lCor 1,4; Ef 1,16; Col 1,3 ss.; lTs 1,2-3; 2Ts 1,3-2,13; 2Tm 1,3-5; Fm 4-5).

Il chiamato sa che è indegno della vocazione e della missione ricevuta, ha coscienza di non essersi meritato nulla e di essere stato preceduto dall'amore di Dio: "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi" (Gv 15,16). Non si sta dietro a Gesù come dietro a un rabbi, a un maestro spirituale che è scelto dai discepoli, ma si sta alla sequela di un Signore che ci ha guardati, ci ha amati, ci ha chiamati dietro a lui. Ecco da dove nasce il ringraziamento, la preghiera di lode. Se non c'è autocandidatura, se non c'è la pretesa di aver scelto, allora si ringrazia...

Sovente si nota un'incapacità di molti a ringraziare Dio per la vocazione, per il ministero e si imputa questo alla frustrazione, alle difficoltà, alle fatiche, ma questa imputazione è sovente mal indirizzata. Nelle difficoltà, nelle prove, financo nelle persecuzioni, l'apostolo ringrazia Dio perché il dono della chiamata è molto più grande, molto più glorioso ed è capace di vincere le difficoltà e le contraddizioni. Di fronte all'abbandono dei suoi e all'imminente passione Gesù dice: "Voi mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me!" (Gv 16,32). Di questo occorre non solo aver coscienza, ma anche arrivare a confessarlo fino a rendere grazie per la chiamata sempre e di nuovo nella preghiera. Chi non sa ringraziare il Signore per la vocazione ricevuta non può amare il suo servizio nella chiesa, non può amare quelli che gli sono stati affidati e rischia di compiere tutto gemendo e non con gioia e questo non è vantaggioso per lui: così potremmo dire parafrasando e capovolgendo il testo di Eb 13,17.

b) Consolidare la chiamata

La vocazione ha poi bisogno di essere consolidata, rinnovata, rinvigorita da parte del Signore. Il chiamato deve "riflettere sulla sua vocazione" (cfr. 1Cor 1,26), ma questa riflessione non può essere solo fatta con uno sguardo umano: occorre uno sguardo contemplativo che la veda, la consideri con gli occhi di Dio, il Dio delle misericordie e della macrothymía. In tutte le liturgie d'oriente e d'occidente al momento della consacrazione di un monaco si ricordano sempre le parole dell'Apostolo: "Colui che ha iniziato l'opera in te, la porti fino al compimento!" (Fil 1,6). Sì, Dio con la chiamata inizia un'opera, ma questa, per arrivare al suo télos, abbisogna di essere rinsaldata. Addirittura è stato previsto dal Signore un ministero, quello petrino, con il compito di rinsaldare i fratelli (Lc 22,32), e per questo Cristo stesso ha pregato, e ogni pastore, ogni guida nella chiesa, nella comunità cristiana, ha questo compito nei confronti di coloro che gli sono affidati. Ma questo deve implicare anche un atteggiamento da parte del chiamato: predisporre tutto perché il Signore consolidi la chiamata e rinsaldare la chiamata con la costanza, la perseveranza e soprattutto con la preghiera. E' Dio colui che ha il potere di rinsaldare e confermare (Rm 16,25): occorre dunque pregarlo per non cadere in tentazione, restando convinti che se anche lo spirito fosse pronto la carne resterebbe debole. C'è qui l'assiduità con la Parola di Dio, la lectio divina che è essenziale strumento di assiduità con il Signore e quindi di conferma della vocazione.

Quando Paolo lascia per sempre i presbiteri di Efeso, in quello che è il suo testamento, non potendo più confermare di persona quei fratelli e collaboratori del ministero, dice; "Ed ora vi affido al Signore e alla Parola della sua grazia che ha il potere (dynamis) di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santi" (At 20,32). Sì, anche quando sono degli inviati a predicare il vangelo, dei servi della Parola, i ministri restano affidati alla Parola. Essa è la luce che splende in luogo oscuro finché non brilli il giorno (cfr. 2Pt 1,19), è l'istruzione per la salvezza (cfr. 2Tm 3,15) che rende l'uomo teleioi, maturo e ben preparato (cfr. 2Tm 3,16). Assiduità con le Scritture dunque perché si è affidati alla Parola di Dio, e questa assiduità diviene assiduità con il Signore. Essere assidui con il Signore significa conoscerlo sempre più con una conoscenza penetrante, amorosa, con la vera gnosi cristiana che si ottiene attraverso la preghiera della Parola. Non lo si dirà mai abbastanza!

c) Le esigenze della vocazione

C'è anche un atteggiamento da parte del chiamato, un atteggiamento richiesto per predisporre tutto affinché Dio porti a termine la vocazione e perché la sua fedeltà diventi la nostra fedeltà. Basterebbe leggere le lettere a Tito e Timoteo, così ricche di questi insegnamenti. Con la vocazione gli uomini diventano uomini di Dio: "Uomo di Dio" così Paolo chiama Timoteo in questa lettera (cfr. lTm 6,11). Dunque, per restare tali ci sono delle esigenze da vivere.

Già la vocazione è sempre una rottura, un abbandono, come una scelta che esclude altre scelte. I racconti delle vocazioni sono molto istruttivi: abbandonare la famiglia, la terra, la professione (campi) è un atto di rottura, una rinuncia molto precisa che non va né sminuita, né taciuta (cfr. Mt 19,29; Mc 10,29-30; Lc 18,28-30). Non è vero che scegliendo Dio si sceglie tutto, non è vero che si va verso la felicità mondana, mentre é vero che la vocazione é una "rinuncia" anche se questo termine non piace. Basilio, il grande padre della chiesa, alla domanda "che cos'è la vita cristiana?" risponde: "E' una perfetta rinuncia che consiste nel distacco dalla vita stessa fino a ricevere sentenza di morte su di sé in modo da non confidare più in sé stessi... Chi è posseduto da veemente desiderio di seguire Cristo non può far caso a nulla di ciò che attiene a questa vita" (Regola ampia 8), non può far caso a null'altro se non alla chiamata del Signore! Ma è pur vero che la rinuncia non avviene una volta per tutte, non è qualcosa che sta alle nostre spalle, perché l'amen alla vocazione va rinnovato ogni giorno.

La vocazione esige sempre rinunce e rotture! E' vero che oggi siamo talmente contrari alla realtà della "rinuncia", che questo vocabolo non rientra neppure nella "koiné cristiana", eppure senza rinuncia non c'è corrispondenza alla fedeltà di Dio!

Permettetemi solo di citare le esigenze della vocazione che la tradizione paolina richiede ai presbiteri Timoteo e Tito: uomo di Dio "fuggi" (1Tm 6,11). Ritorna molte volte questo comando di fuggire: si tratta di fuggire le passioni giovanili (2Tm 2,22), di fuggire le discussioni stupide (2Tm 2,23), di fuggire l'attaccamento al denaro (1Tm 6,10-11), di fuggire le tentazioni (cf. lCor 6,28; 10,14; 2Pt 2,20). La vocazione è una lotta, una battaglia contro le tentazioni che la minacciano. Non bisogna lasciarsi andare, non bisogna rilassarsi, non bisogna cadere nella vertigine e quindi occorre vegliare, vigilare, combattere e se la battaglia mostra che l'avversario è più forte occorre anche fuggire.

Occorre poi ricordare, ricordare la vocazione, la chiamata, l'ora del sod (intimità) con il Signore, l'ora del primo amore: "non trascurare il dono spirituale che ti è stato dato" (1Tm 4,14), "vigila su te stesso" (1Tm 4,16). Così si consolidano e si ravvivano la vocazione e l'elezione, come avverte Pietro (2Pt 1,10).

Ravvivare la vocazione, confermarla, significa rendere sempre presente il mistero della nostra vocazione che viene da Dio e va a Dio: significa darle l'ampiezza escatologica che fa sì che la vocazione cristiana sia "vocazione celeste" (Eb 3,1). E questo fino alla morte...

E se anche venisse il tempo della contestazione della vocazione, della crisi, c'è la fedeltà di Dio che sostiene la nostra volontà. Ciò che è stato assenso alla chiamata non deve essere contestato, altrimenti si contesta la fedeltà di Dio. Questo vale nel matrimonio, nella vita presbiterale e in quella religiosa. Contestare la vocazione significa smentire che Dio è fedele e sfigurare noi stessi rendendoci difformi rispetto al logos, alla parola pronunciata da Dio su di noi. Sovente si sente vantare la pretesa di una nuova lucidità su di sé e sulla propria vita da parte di chi è tentato di abbandonare la vocazione, ma chi assicura che una lucidità successiva è veritiera solo perché viene dopo? Ecco allora la necessità della preghiera perché Dio consolidi e rinnovi la chiamata. C'è un detto dei padri del deserto molto significativo: Chiese un discepolo ad abba Pambo: Abba, quando Dio ti ha chiamato? Numerose, innumerevoli le chiamate del Signore: Dio mi ha chiamato per nome quando mi ha creato, mi ha chiamato col nome di suo Figlio quando mi ha battezzato, mi ha chiamato ancora quando mi ha spinto nel deserto, e da allora ogni mattino mi richiama con un nome che io non riesco ancora a comprendere. Ma è scritto su una pietruzza bianca e quando mi chiamerà con la morte lo riconoscerò.

3. Preghiera e celibato

Infine mi sia permessa una postilla su preghiera e celibato. Secondo il Nuovo Testamento il celibato ha un senso preciso: esso è finalizzato all'essere senza preoccupazioni (amérimnos lCor 7,32), senza divisioni (merizein lCor 7,34), senza distrazioni (aperispastos lCor 7,35), cioè, positivamente, per essere uniti e assidui con il Signore (lCor 7,35). Il celibato rende possibile questa assiduità nella preghiera, ma solo la preghiera sostiene e illumina il celibato.

Delle dieci vergini della parabola narrata da Gesù in Mt 25,1-13 cinque erano stupide (Mt 25,2.3.8) e molti padri della chiesa dicono che la mancanza di olio che le caratterizzava come "stupide" era la mancanza di preghiera. Vi è dunque la possibilità di una verginità stupida, non in vista dell'assiduità con il Signore; vi è la possibilità di un celibato sterile, non gradito al Signore. Se il celibato fa parte della vita, se è tra le esigenze richieste dalla propria vocazione allora bisogna non dimenticare che per essergli fedeli occorre pregare, occorre cercare l'assiduità amorosa con il Signore che fa crescere la conoscenza e l'amore di lui. Si può infatti rinunciare a un amore solo in vista di un amore più grande, solo per vivere un amore più grande.

Se come Marta si è distratti (perispao Lc 10,40) da molte cose, fossero pure cose buone come la pastorale e il servizio, e non si è capaci di preghiera, allora il celibato diventa fragile e sterile e in esso non è possibile perseverare. La mia esperienza mi porta a dire che nelle crisi di quelle vocazioni che comportano il celibato come elemento costitutivo è sempre la mancanza di preghiera che rende possibile la caduta irreparabile, la caduta da cui non ci si rialza più. Insomma la preghiera custodisce il celibato e il celibato è al servizio della preghiera come "assiduità" con il Signore, comunione con lui fino a "formare con lui un solo spirito" (1Cor 6,17).

Per l'Apostolo se è necessario che addirittura l'uomo e la donna assumano di comune accordo un'astinenza periodica nelle relazioni sessuali per attendere alla preghiera (1Cor 7,5), tanto più chi vive la solitudine del celibato deve attendere ad essa... Se non fosse così il celibato non troverebbe motivazioni e non potrebbe essere sostenuto perché si può rinunciare all'amore sessuale solo in vista di un amore più grande: quello con il Signore...

Penso a cosa rappresenta per un monaco, un presbitero una preghiera assidua, quotidiana, soprattutto la lectio divina: ascolto di colui che si ama senza averlo visto, ricerca di una conoscenza sempre più penetrante di lui, parole dette con discrezione dando del tu al Signore e infine la contemplazione che è vedere tutte le realtà con gli occhi del Signore... E poi penso al frutto dell'assiduità della preghiera, frutto raro e mai meritato, frutto di grazia: le visite del Verbo... sì, le visite del Verbo... Egli viene, si percepisce con i sensi spirituali la sua presenza fino alle lacrime o fino a cantare di gioia...

Conclusione

Oggi più che mai c'è bisogno nella chiesa di narrare la fedeltà di Dio: di fronte alla vita coniugale sempre più minacciata, chi racconta che Dio è fedele anche quando l'altro partner cade nell'infedeltà? Abbandonare una vocazione è tradimento e per chi dev'essere "modello del gregge" (1Pt 5,3), i presbiteri, questa decisione non solo appare grave, ma costituisce una smentita della fede che si professa. Fedeltà non è virtù morale, bensì rivelazione del Dio vivente, ma proprio perché la fedeltà è di Dio occorre chiederla, invocarla, pregare. Gli idoli di oggi sono la spontaneità, la provvisorietà, lo sperimentare tutto..., ma il nostro Dio è il Dio fedele.

Solo nella preghiera, solo nella comunione assidua con il Signore c'è l'arché e il télos della vocazione. Fino alla fine, eis télos: fino alla morte come atto di obbedienza puntuale a Dio, di risposta alla chiamata di Dio che dice: "Ritornate" (Sal 90,3).

Ognuno di noi è un logos, una parola uscita dalla bocca di Dio e deve tornare a lui secondo l'intenzione con cui Dio l'ha pronunciata (Is 55,10-11).

Ti ringrazio Signore d'avermi creato, fatto cristiano, chiamato a questo ministero... Ho terminato la corsa ho conservato la fede... Tu Signore mi salverai per il tuo Regno eterno!